Концепция социокультурной динамики Питирима Сорокина

Введение.

Питирим Александрович Сорокин – значимая фигура отечественной и зарубежной

социологии, он является одним из лучших мыслителей двадцатого века.

Труды Питирима Александровича Сорокина – более полусотни книг, а кроме этого –

бесчисленные статьи, заметки, эссе и другие работы. Значение деятельности

мыслителя таково, что “никто не станет отрицать того громадного воздействия,

которое оказал Сорокин на развитие современной мысли не только в социологической

науке, но и далеко за её пределами” [5, 168].

Книги П.А.Сорокина “Система социологии” (1920), “Социальная мобильность” (1927),

“Современные социальные теории” (1928), “Социальная и культурная динамика”

(1937–1941), “Общество, культура и личность” (1947) и многие другие – это

достойный вклад в социологическую науку, которой он служил всю жизнь, которая

сформировала его собственное мировоззрение учёного. Сам Сорокин о своём раннем

мировоззрении многими годами позже напишет в автобиографии: “С философской точки

зрения, возникающая система взглядов была разновидностью эмпирического

неопозитивизма или критического реализма, основывающейся на логических и

эмпирических методах познания. Социологически это был некий синтез социологии и

взглядов Спенсера на эволюционное решение, скорректированный и подкреплённый

теориями Н.Михайловского, П.Лаврова, Е.Де Роберти, Л.Петражицкого,

М.Ковалевского, М.Ростовцева, П.Кропоткина – из русских мыслителей – и Г.Тарда,

Э.Дюркгeйма, Г.Зиммеля, М.Вебера, Р.Штаммлера, К.Маркса, В.Парето и других – из

числа западных учёных. Политически – это моё мировоззрение представляло из себя

форму социалистической идеологии, основанной на этике солидарности, взаимопомощи

и свободы” [11, 9–10]. Питирим Сорокин, учёный и человек, достоин истинного

уважения. Он, пройдя через жизненные испытания, остался верен делу, которому

служил. Получив азы грамотности в детстве на дому у одной их жительниц деревни,

в которую, осиротев, был взят на воспитание к тётке своей вместе с братом, он

через всю жизнь пронёс любовь к учению. Тонко чувствуя конфликты времени,

П.А.Сорокин умел давать им достойное объяснение. Питирим Сорокин оказал влияние

на социальную науку не только своими научными трудами, но и преподавательской

деятельностью. Жизненные обстоятельства не всегда складывались в пользу учёного

П.А.Сорокина. Он, столько сделавший для российской науки, вынужден был покинуть

Родину. Но, уезжая из страны, П.А.Сорокин, как отмечает А.Ю.Согомонов,

“испытывал неоднозначные чувства, увозил с собой далеко не односторонний образ

молодого государства и, видимо, сильное желание когда-нибудь вернуться назад.

Мечте вернуться не суждено было осуществиться. Сорокин умер в возрасте 79 лет

вдали от родины, так ни разу и не посетив её после своей высылки” [11, 12].

Находясь вдали от родины, П.А.Сорокин не прекращал трудиться. Анализируя жизнь

западного общества, он разpaбатывает концепцию его социальной и культурной

динамики. “В историко-социологической литературе традиционно, хотя, видимо, не

вполне справедливо, принято разграничивать два периода в творчестве Сорокина –

русский и американский. Конечно же, “оба” Сорокины довольно не похожи друг на

друга по кругу анализируемых проблем, по хаpaктеру использования материала, по

степени зрелости и самостоятельности создаваемых теорий. Однако очевидно то, что

интегральная сущность всех сорокинских работ всегда оставалась неизменной. Более

того, все его мировоззрение было пронизано философией интегрального синтеза и на

уровне сциентических программ, и на уровне жизненной философии. Пожалуй, в

глобализме – главное отличие между молодым и зрелым Сорокиным” [5, 169].

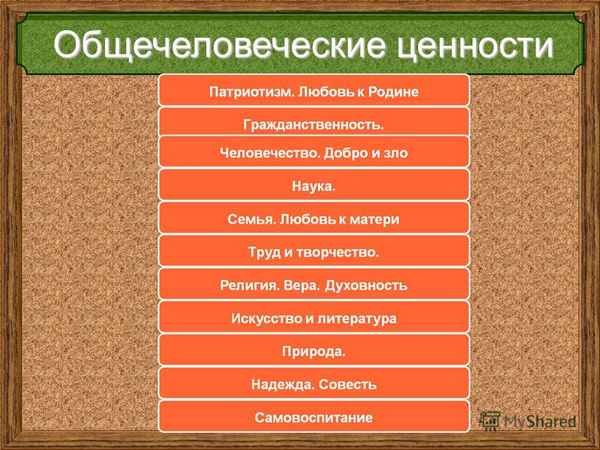

Центральным понятием для учёного Питирима Сорокина является понятие ценность. А.Ю.Согомонов отмечает, что

“если для Платона центральным понятием его системы

были “идеи”, для Аристотеля – “значения”, для Бэкона – “эксперимент” и

“индукция”, для Дарвина – “естественный отбор“, то для Сорокина, очевидно, таким

понятием становится “ценность“. Конечно же, многие мыслители и до него

размышляли о природе ценностей, но, пожалуй, никому до Сорокина не удалось

показать систематизирующую и методологическую значимость ценностной теории в

социологии” [11, 22]. Человек, живя в обществе, не может не вступать в систему

социальных отношений под влиянием различных факторов: и бессознательных, биосознательных,

и социосознательных. Поэтому, по определению П.А.Сорокина,

“любое общество можно описать и понять лишь только через призму присущей ему

системы значений, форм, ценностей. Эта система суть единовременное культурное

качество” [5, 171]. Питирим Сорокин, получивший своё имя в честь одного из

святых своей родной Вологодской губернии, епископа Питирима, всю жизнь свято

служил науке.

Глава I. Концепция социокультурной динамики П.А.Сорокина.

1. Ценность – фундамент культуры

Всё значимо и значительно в трудах мыслителя Питирима Александровича

Сорокина. Особое место в них занимает концепция социальной и культурной

динамики, которую он рассматривает применительно ко всем важнейшим аспектам

жизни и культуры западного общества.

Человек, живя в обществе, является неотъемлемой его частью. Человек и общество

взаимосвязаны, они оказывают воздействие друг на друга. Всё то, что происходит с

обществом, оказывает своё влияние на человека. Рассматривая всё происходящее в

обществе в динамике, П.А.Сорокин на основе обширных доказательств констатирует

кризис всех важнейших аспектов жизни, уклада и культуры западного общества. Он

подчёркивает в своей четырёхтомной монографии “Социальная и культурная динамика“

(1937–1942): “Мы как бы находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной

культурой лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого

завтра” [11, 427]. Питирим Александрович Сорокин отмечает, что “войны и

революции не исчезнут, а, напротив, достигнут в ХХ веке беспрецедентного уровня,

станут неизбежными и более грозными, чем когда бы то ни было ранее; что

демократии приходят в упадок, уступая место деспотизму во всех его проявлениях,

что творческие силы западной культуры увядают и отмирают и т.д.” [11, 427].

Кризис западного общества, по мнению П.А.Сорокина, это не просто неурядицы в

обществе, а это серьёзное явление, потому что затрагивает одновременно почти всю

западную культуру и общество. Это – “кризис почти всей жизни, образа мыслей и

поведения, присущих западному обществу. Если быть более точным, этот кризис

заключается в распаде основополагающих форм западной культуры и общества

последних четырёх столетий” [11, 429].

Давая хаpaктеристику всякой великой культуры, П.А.Сорокин отмечает, что культура – это единство, все составляющие части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают главную ценность. П.А.Сорокин подчёркивает, что именно ценность является фундаментом всякой культуры. “Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, её философии и религии, этики и права, её основных форм социальной, экономической и политической организации, большей части её нравов и обычаев, её образа жизни и мышления (менталитета) – все они по-своему выражают её основополагающие принципы, её главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. По этой причине важнейшие составные части такой интегрированной культуры также чаще всего взаимозависимы: в случае изменения одной из них остальные неизбежно подвергаются схожей трaнcформации”, – обращает наше внимание П.А.Сорокин [11, 429]. Для культуры Запада средних веков главной ценностью был Бог. Именно поэтому всё в жизни общества соизмерялось с данным понятием этой главной ценности. “Такая унифицированная система культуры, основанная на принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности и ценности, может быть названа идеациональной” [11, 430]. Но ничто не стоит на месте, всё течёт, всё изменяется. Так с конца XII века появляются ростки нового в культуре западного общества: объективная реальность и её смысл чувственны. Только то, что мы воспринимаем органами чувств (видим, слышим, осязаем, и воспринимаем через наши органы чувств), – реально и имеет смысл. На основе этого создаётся новая культура в XIII–XIV веках. П.А.Сорокин подчёркивает, что “объективная реальность частично сверхчувственна и частично чувственна; она охватывает сверхчувственный и сверхрациональный аспекты, плюс рациональный и, наконец, сенсорный, образуя собой единство этого бесконечного многообразия. Культурная система, воплощающая эту посылку, может быть названа идеалистической” [11, 431]. Но процесс на этом не останавливается. С XVI века данный принцип в культуре становится доминирующим. “Таким образом, – отмечает П.А.Сорокин, – возникла современная форма нашей культуры – культуры сенсорной, эмпирической, светской и “соответствующей этому миру”. Она может быть названа чувственной.

Она основывается и объединяется вокруг этого нового принципа: объективная действительность и смысл её сенсорны. Именно этот принцип провозглашается нашей современной чувственной культурой во всех её основных компонентах: в искусстве и науке, философии и псевдорелигии, этике и праве, в социальной, экономической и политической организациях, в образе жизни и умонастроениях людей” [11, 431]. Рассматривая далее состояние западного общества П.А.Сорокин обращает наше внимание на то, что “теперешние наши трудности происходят от разрушения чувственной формы западной культуры и общества, которая началась в конце XII века и постепенно заменила собой идеациональную форму средневековой культуры. В период своего восхождения и расцвета она создала наиболее великолепные культурные образцы во всех секторах западной культуры. В течение этих веков она вписала наиболее яркие страницы человеческой истории. Однако ни одна из конечных форм, ни чувственная, ни идеациональная, не вечна. Рано или поздно ей суждено исчерпать свой созидательный потенциал. Когда наступает этот момент, она начинает постепенно разрушаться и вовсе исчезает. Так случалось несколько раз в истории основных культур прошлого; то же происходит и сейчас с нашей чувственной формой, вступившей нынче в период своего заката. Таков масштаб сегодняшнего кризиса. Однако это не означает полного исчезновения западной культуры и общества, но тем не менее предвещает одну из величайших революций в нашей культурной и социальной жизни” [11, 435].

2. Идеациональная, чувственная и идеалистическая формы изящных искусств западноевропейской культуры

Анализируя состояние изящных искусств западной культуры, П.А.Сорокин отмечает, что они “являются наиболее чувствительным зеркалом, отражающим общество и культуру, составной частью которых являются. Каковы культура и общество, таковы будут и изящные искусства” [11, 435]. Культура же, по определению К.М.Хоруженко, – это “определённая совокупность социально приобретённых и трaнcлируемых из поколения в поколение значимых символов, идей, ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди организуют свою деятельность” [13, 228]. В данный момент изящные искусства испытывают кризис. По своей основе западная культура является чувственной, поэтому кризис изящных искусств отражает “разрушение чувственной формы нашей живописи и скульптуры, музыки, литературы, драматургии и архитектуры” [14, 435]. Одна форма искусства в обществе сменяет другую, искусство и общество взаимосвязаны. В изящных искусствах существует три основных типа: 1) идеациональное искусство, где основная реальность – ценность есть Бог, всё подчинено этому понятию; 2) чувственное искусство. “Оно воспроизводит явления внешнего мира такими, какими они воспринимаются нашими органами чувств. Это искусство динамично по своей природе: в своей эмоциональности, силе изображаемых страстей и действий, по своей настоящей современности и изменяемости”, – подчёркивает П.А.Сорокин [11, 437]. 3) идеалистическое искусство, которое, как отмечает П.А.Сорокин, является посредником между идеациональной и чувственной формами искусства, “оно представляет собой великолепный синтез идеационального и благороднейших форм чувственного искусства” [11,437].

Изящные искусства, как составляющая часть культуры, тесно связаны в обществе со сверхсистемой. И когда в общей культуре изменяется преобладающая сверхсистема, то, по мнению П.А.Сорокина, в таком же направлении меняются и все основные формы изобразительного искусства. Это ясно просматривается в истории греко-римского и западного изобразительного искусства. Вот почему, подчёркивает Питирим Сорокин, чтобы понять природу кризиса в западном изобразительном искусстве ХХ века, следует проанализировать состояние изящных искусств, начиная с крито-микенского искусства. “Хронологические рамки античной культуры, – по определению Н.А.Дмитриевой и Л.И.Акимовой, – от истоков крито-микенской культуры (рубеж III-II тыс. до н.э.) до кризиса Римской империи в III в. н.э.” [4, 27]. В этот период времени в искусстве господствует чувственная форма искусства, когда был создан совершенный образец изящных искусств – чаша Вафио, на которой была изображена чувственная сцена приручения быка.

С последнего же периода крито-микенской культуры начинается упадок чувственной формы культуры, греческое искусство VIII–VI вв. – это идеациональное искусство. “Оно не изображает предметы такими, какими они открываются нашему глазу, а используют геометрические и другие видимые символы невидимого мира религиозных ценностей”, – отмечает П.А.Сорокин [11, 439]. На смену идеациональной форме изящных искусств приходит идеалистическая, которая достигает своего расцвета в V в. до н.э. “Парфенон, как пример этого искусства, наполовину религиозен, наполовину эмпиричен” [11, 439]. Л.Д.Любимов отмечает, что для античного искусства хаpaктерны “радость земного бытия, чувственное, любовное восприятие реального мира и правдивое изображение, а главное, изображение человека во всей его мощи и славе, человека, осознавшего себя прекраснейшим увенчанием природы” [7, 12].

Всё в мире идёт своим чередом, так и в искусстве происходят следующие изменения. Волна чувственного искусства резко поднимается после V в. до н.э., а волна идеационального начинает спадать. Результатом этого становится разрушение идеалистического синтеза и начинается период господства чувственной формы искусства (с III в. до н.э. по IV в. н.э.).

“С наступлением IV века нашей эры чувственная форма греко-римской культуры, – по определению П.А.Сорокина, – претерпела сильное изменение. Хотя многие историки хаpaктеризуют это изменение как распад чувственной формы и как окончательную замену на новую доминирующую форму, а именно на христианское идеациональное искусство, которое господствовало с VI по конец XII века” [11, 440].

Анализируя дальнейший путь развития изящных искусств, Питирим Сорокин обращает наше внимание на то, что изящные искусства (музыка – позже) в течение XIII и начала XIV века проходят путь от идеациональной формы к идеалистической. “В некотором смысле всё это напоминает греческое идеалистическое искусство V века до нашей эры” [11, 442].

Музыка же только спустя около полувека приобретает форму идеалистической музыки.

И, как отмечает П.А.Сорокин, идеалистический период изящных искусств заканчивается в XV веке. “Результатом продолжающегося заката идеациональной формы культуры и восхождения чувственной формы явилось господство чувственной культуры во всех изобразительных искусствах. Это господство всё возрастает и с незначительными колебаниями достигает своего апогея и абсолютного предела в XIX веке” [11, 442]. Хаpaктерными чертами чувственного искусства является то, что это светское искусство, оно реалистично, натуралистично, визуально, иллюзорно. “Как таковое, это искусство ради искусства, лишённое всяких религиозных, мopaльных или гражданских ценностей, – отмечает П.А.Сорокин” [11, 443]. Оно изображает реальную действительность такой, какой она воспринимается органами чувств человека.

Давая хаpaктеристику западных изящных искусств, Питирим Сорокин обращает наше внимание на то, что его данные “основаны на изучении более чем сотни тысяч картин и скульптур из восьми ведущих европейских стран с начала средних веков и вплоть до 1930 года… То же касается музыки, литературы, драмы и архитектуры” [11, 443].

Анализируя же состояние изящных искусств современного ему западного общества, П.А.Сорокин отмечает разрушение чувственной формы изящных искусств, господствовавшей в течение последних пяти столетий. Во второй половине XIX века и в начале XX века чувственное искусство достигло стадии зрелости и с этого момента постепенно становится бесплодным и внутренне противоречивым. Эта всё возрастающая бессодержательность делает искусство всё более и более стерильным и, следовательно, отвращает от него. Его всё возрастающие внутренние противоречия усиливают присущий ему дуализм и разрушают его единство, то есть самую его природу”, – приходит к выводу П.А.Сорокин [11, 448].

Изящные искусства этого периода времени с технической стороны более совершенны, с количественной – беспримерны и по своему объёму, и по своему размеру. Данный вид искусства проникает во все аспекты социальной жизни и влияет на все продукты цивилизации (от быта – ножи, вилки, столы, одежда и до культурных предметов – картины, музыка, скульптура и др.).

Бесконечное многообразие искусства, как типичная черта любого чувственного искусства, проявляется в данный момент в изящных искусствах. Оно не ограничено каким-либо одним стилем или сферой, как искусство всех предшествующих эпох. Оно так богато своим разнообразием, что на любой вкус можно найти встречное предложение. Примитивное, древнее, египетское, восточное, греческое, римское, средневековое, классическое, романтическое, экспрессионистическое, импрессионистическое, реалистическое и идеалистическое, искусство Возрождения, барокко, рококо, визуальное и осязательное, идеациональное и чувственное, кубистское и футуристское, старомодное, религиозное и светское, консервативное и революционное – все эти стили наравне друг с другом присутствуют в нашем искусстве”, – подтверждает П.А.Сорокин [11, 449–450].

Настоящее искусство, безусловно, обогатило культуру, облагородило человека. Но, как подчёркивает П.А.Сорокин, следует указать и недуги настоящего чувственного искусства. Искусство растёт, развивается, но постепенно истрачивается запас творческих сил, наступает декаданс, а потом – разрушение. Это происходит, во-первых, потому, что функция наслаждения и удовольствия чувственного искусства постепенно приводит само искусство к утрате его основной базовой ценности, которая теперь, по словам П.А.Сорокина, “низводится до простого чувственного наслаждения уровня “вино – женщины – песня” [11, 450]. Во-вторых, действительность, изображённая такой, какой она открывается органам чувств человека, не отражает подлинной сути действительности, искусство становится иллюзорным. В-третьих, искусство постепенно уклоняется от позитивных явлений в сторону негативных по причине поиска чувственного и сенсационного материала как необходимого условия стимуляции чувственного наслаждения. В-четвёртых, разнообразие чувственного искусства приводит к поиску ещё большего многообразия, а это приводит к разрушению гармонии, единства, что превращает искусство в хаос. В-пятых, само это многообразие вместе со стремлением дать человеку больше наслаждений является стимулом всё возрастающего усложнения технических средств, что ведёт их к логическому завершению, а это очень вредно для внутренних ценностей и качества искусства. В-шестых, чувственное искусство – это искусство профессионалов, но на последних стадиях чувственного искусства постепенно увеличивается разрыв между профессионалами-художниками и теми, для кого искусство создаётся.

“Таковы, – по мнению Питирима Сорокина, – внутренние достоинства чувственного искусства, которые в процессе своего развития всё больше превращаются в его же пороки, а это в результате ведёт к разрушению искусства” [11, 451].

А так как искусство становится упадническим, это приводит к рождению усиливающегося духа протеста. “Такой протест разразился в конце XIX века, после заката школы импрессионистов в живописи, в скульптуре и других областях искусств” [11, 469]. Лозунгом этого искусства было отражение действительности, какой она предстаёт перед органами чувств человека, это иллюзорное искусство. На смену импрессионистам пришли другие художники – модернисты. Стиль модернистского искусства, по мнению П.А.Сорокина, “совершенно отстранён от стиля чувственного искусства”, но его “содержание по-прежнему остаётся полностью чувственным. Модернизм пытается отобразить что-либо сверхчувственное или идеалистическое” [11, 462]. Но модернистское искусство, наделённое разрушительной силой, по утверждению П.А.Сорокина, “слишком хаотично и извращённо, чтобы быть опорой постоянной художественной культуры” [11, 462].

Хаpaктеризуя современное состояние общества и культуры Запада, П.А.Сорокин, проведя глубокий анализ состояния западного общества и культуры, вновь обращает наше внимание на природу кризиса данного явления – это разрушение чувственной формы, которая господствовала в течение пяти столетий. “Во второй половине XIX и в начале ХХ века чувственное искусство достигло стадии зрелости и с этого момента постепенно становится бесплодным и внутренне противоречивым”, – отмечает Питирим Сорокин [11, 448]. На каждом этапе развития общества изящные искусства выполняли свою определённую роль, отражая взаимосвязь и взаимозависимость общества и культуры. Какое искусство придёт на смену чувственному? В ответе на этот вопрос, по мнению П.А.Сорокина, следует исходить из следующего заключения, что “современное искусство – это один из переходов от дезинтегрирующего чувственного искусства к идеациональной или идеалистической форме” [11, 461]. И на смену чувственному искусству, непременно, придёт другое, так как кризис общества невозможно остановить, ведь колесо истории не вертится вспять. П.А.Сорокин убеждённо доказывает, что на смену чувственного искусства “непременно придёт искусство другого типа идеациональное или идеалистическое, которые сами в своё время уступили место чувственному искусству шесть-семь столетий назад” [11, 462].

3. Идеациональная, идеалистическая и чувственная системы истины: наука, философия и религия западного общества

Западная система истины, как и изящные искусства западной культуры, по мнению П.А.Сорокина, тоже испытывает кризис. Давая хаpaктеристику систем истины, он отмечает, что “три главные системы истины соответствуют нашим трём сверхсистемам культуры, а именно: идеациональной, идеалистической и чувственной системы истины и знания” [11, 463]. 1) Идеациональная истина представляет собой истину, открываемую милостью Божьей через его пророков; такая истина может быть названа истиной веры. 2) Чувственная же истина – это истина чувств, постигаемая органами чувств. 3) Идеалистическая истина представляет собой синтез идеациональной и чувственной истин, то есть синтез, созданный нашим разумом. Идеалистическая истина в отношении чувственных явлений признаёт роль органов чувств как источника и критерия достоверности или недостоверности любого утверждения. А по отношению к сверхчувственным явлениям постижение возможно, лишь обращаясь к прямому откровению Бога. А в том, что невозможно познать ни через чувственный опыт, ни через божественные откровения, лишь возможно логике человеческого разума. Таким образом, подчёркивает П.А.Сорокин, человеческий разум “соединяет в единое целое истину чувств, истину веры и истину разума. Это основное, что касается идеалистической системы истины и познания” [11, 463].

Анализируя системы истины, П.А.Сорокин обращает внимание на то, что “в действительности было, по крайней мере, три фундаментальных системы: идеациональная, идеалистическая и чувственная” [11, 474]. В историческом процессе периодически преобладала то одна, то другая система. “Чувственная истина крито-микенской цивилизации уступала место греческой идеациональной истине VIII–VI веков до нашей эры” [11, 474]. Это вполне объяснимо. Особенно время – в конце VII – начале VI веков до н.э. “Этот период связывают с развитием греческого классического рабовладения. Происходило разложение остатков родового слоя и утверждение рабовладельческого общества. Родовая община трaнcформировалась в уникальное общественное образование – полис, город-государство, как проявление новой формы общественного устройства – гражданской общины” [8, 91]. Но постепенно в обществе начинают происходить другие изменения, что оказывает своё воздействие на системы истины. С III века до н.э. по IV век н.э. вновь беспредельно господствует чувственная истина. “Затем, – по определению П.А.Сорокина, – последовали века доминирования идеациональной истины христианства – с VI века по XII век. В XIII веке идеалистическая истина вновь становится преобладающей, но ненадолго, ей на смену пришла третья фаза чувственной истины, утвердившая своё влияние с XVI века и по настоящее время” [11, 474]. Это показывает, что вместо стабильной поступательной тенденции развития чувственной истины, происходит движение от одной доминирующей системы к другой. Причина этого в том, что ни одна система не заключает в себе всю истину, так же как и ни одна из систем не является целиком ошибочной. “Каждая из систем частично истинна и достоверна, предоставляя знание важнейших аспектов сложной объективной реальности” [11, 474].

Всё это вытекает из основной посылки трёх сверхсистем культуры, так как всё здесь взаимосвязано. “С изменением доминирующей сверхсистемы культуры система истины подвергается соответствующим изменениям”, – доказывает П.А.Сорокин, проведя глубокое исследование по данному вопросу [11, 464]. Эту же основную мысль подчёркивают Ю.Г.Волков, В.Н.Нечипуренко, С.И.Самыгин. Они обращают наше внимание на то, что “историческая действительность представляет собой иерархию в различной степени интегрированных культурных и социальных систем от мелких до самых крупных – суперсистем, охватывающих массы людей и их взаимодействия, существующих веками и определяющих все виды нравственно-духовной деятельности – религию, науку, искусство, язык, философию, этику, право и т.д.” [3, 424]. И поэтому так значительно понятие культурной суперсистемы, потому что она “является исходной для типологизации культурного развития. Каждая суперсистема ценностей – это специальный вид исторической целостности, интегрированный в некий духовный идеологический стиль” [3, 424]. А структура стиля будет определяться с учётом ответа на четыре важных вопроса: каковы превалирующие представления о природе бытия, каковы основные потребности человека, степень их реализации и методы их удовлетворения. Всё отмеченное здесь подтверждает основной тезис научного труда “Социальная и культурная динамика” Питирима Сорокина, который заключается, по мнению Ю.Г.Волкова, В.Н.Нечипуренко, С.И.Самыгина, в том, что “сверхорганическая система ценностей или “истин”, “нормо-законов“ является решающим фактором детерминации всех общественных явлений“ [3, 424]. И в данный момент, когда западная культура испытывает кризис она должна в системах истины либо “придерживаться своей устаревшей концепции истины, или видоизменить свою односторонность за счёт слияния с другими системами” [11, 487]. При своей устаревшей концепции она потеряет творческий потенциал, станет бесплодной и окаменевшей. А, видоизменившись, придёт к целостной и более подходящей системе истины и ценностей.

Проводя анализ современной чувственной системы истины, П.А.Сорокин отмечает кризис данной системы, как в теории, так и на пpaктике. Истина сведена до нормы чистого удобства, до условности. Питирим Сорокин приходит к выводу о том, что “в лабиринте полезности, условности, целесообразности появились тысячи противоречивых истин, каждая объявляющая себя такой же действенной, как и другие: истина капиталистов и пролетариев, коммунистов и фашистов, либералов и консерваторов, верующих и атеистов, учёных и христианских теологов, привилегированных слоёв и неудачников” [11, 480].

Рассматривая кризисное состояние систем истины, П.А.Сорокин отмечает, что “состояние чувственной истины (наука, философия, религия) чрезвычайно близко сложившемуся положению дел в изящных искусствах. Обе системы достигли декаданса – переходного периода” [11, 487]. И хотя они обе внесли весомый вклад в общую сумму достижений человечества, но в настоящее время уже не смогут дать больше. “На горизонте, – подчёркивает П.А.Сорокин, – появляются другие формы культуры, которым суждено осуществить, каждой по-своему, защиту творческой эволюции. Когда и эти формы, в свою очередь, исчерпают свою внутреннюю жизнеспособность, то, без сомнения, появится новая форма чувственной культуры. Таким образом, пока продолжается человеческая история, будет существовать и творческий “вечный цикл“ культуры” [11, 447–448].

4. Западноевропейские системы этики и права

Этика и право современного западного общества, как и изящные искусства, и системы истины, по утверждению П.А.Сорокина, испытывают кризис.

Наивысшим воплощением этического сознания общества являются этические идеалы и ценности. И любое же общество обладает своими законодательными нормами, которые определяют поведение людей. Этические идеалы и юридические нормы отличаются как по хаpaктеру, так и содержанию в разных обществах.

“В обобщённом виде они, – по мнению П.А.Сорокина, – создают идеациональную, идеалистическую и чувственную системы этики и права” [11, 488]. Идеациональные этические нормы абсолютны, безусловны, неизменны, вечны, так как идеациональная этика направлена не на увеличение чувственного счастья и удовольствий этого мира, а на единение со сверхчувственным Абсолютом – Богом. Чувственные же этические нормы относительны, а не абсолютны, они целесообразны и изменчивы в зависимости, как от людей, так и от обстоятельств, в которые они вовлечены, а потому рассматриваются как созданные человеком при помощи чувств. Идеалистические этические нормы – это, подчёркивает П.А.Сорокин, – синтез идеациональных и чувственных ценностей. “Подобно идеациональной этике, этика идеалистическая видит высшую ценность в Боге, или Абсолюте, но в отличие от идеационализма она положительно оценивает те чувственные ценности которые благородны и не противоречат Абсолюту” [11, 490]. Проводя глубокое исследование западного общества, П.А.Сорокин отмечает кризис этики и права. Рассматривая периоды общества от 400–500 гг. н.э. до 1900–1920., П.А.Сорокин подчёркивает, что представляют собой ценности современного западного общества с точки зрения этики. Он пишет: “Что же касается всех этих ценностей, то мы живём в век их чрезвычайной релятивизации и разрушения. Они в свою очередь, являются показателем умственной и мopaльной анархии, ибо ценность, которая больше не универсальна, становится псевдоценностью, игрушкой фантазий и желаний” [11, 494].

В течение истории греко-римской и западноевропейской культур то идеалистическая, то чувственная, то идеациональная системы этики занимали господствующее положение в обществе приблизительно в те же периоды, когда доминировали идеалистическая, чувственная или идеациональная системы искусства и истины. “Греческая этика с VIII по V век до нашей эры была главным образом идеациональной – это этика Гесиода, Эсхила, Софокла, Геродота, Пиндара и других” [11, 490]. На смену ей пришла идеалистическая этика Сократа, Платона и Аристотеля. А период с III века до н.э. по IV век н.э. – это господство чувственной этики, в которой сосредоточены как благородные стоические и эпикурейские формы, так и грубые формы гедонизма и кодекса жить радостями сегодняшнего дня, так как человека ждёт в дальнейшем только cмepть.

“С IV века нашей эры, – отмечает П.А.Сорокин, – идеациональная этика христианства постепенно достигает главенствующего положения в обществе и культуре, которое остаётся неоспоримым вплоть до XIII века. Мы хорошо знаем все эти принципы. В самом чистом виде они обобщены в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Исходящие от Бога мopaльные ценности христианской этики суть абсолютны. Их основной принцип – всеобъемлющая, всепоглощающая и всепроникающая любовь Бога к человеку, человека к Богу и человека к человеку” [11, 491]. На смену этой этике в XIV–XV веках постепенно приходит чувственная этика, эра процветания которой связана с Ренессансом и Реформацией. “Умение делать деньги, – подчёркивает П.А.Сорокин, – было объявлено признаком божьей милости; более того, оно было возведено до уровня первостепенного долга…. По воскресеньям пуританин верит в Бога и Вечность, в будни – фондовую биржу. По воскресеньям его главная книга Библия, в будни гроссбух становится его Библией” [11, 491–492]. В результате всего этого наблюдается параллельный рост протестантизма, паганизма, капитализма, утилитаризма, чувственной этики на протяжении последующих столетий. “Последние четыре столетия, – по мнению П.А.Сорокина, – явились свидетелями главенства чувственной этики в западном обществе. Хотя в количественном отношении, как показывают исследования, доля её была меньшей, чем доля идеациональной и идеалистической систем, с качественной точки зрения она, несомненно, была господствующей системой, так как многие её элементы пронизывали и вытесняли формальные принципы идеациональной и идеалистической систем нынешних четырёх столетий” [11, 492].

Анализируя состояние системы права в западном обществе, П.А.Сорокин отмечает, что она, как и этика, имеет те же формы: идеациональную, идеалистическую и чувственную. “Идеациональный свод законов рассматривается как данный Богом, или Абсолютом” [11, 404]. Нормы закона являются заповедями Бога, поэтому они абсолютны. Почти все нормы закона проникнуты главной идеей содействия союза человека с Абсолютом – Богом и его очищения, как в случае нарушения заповедей, так и совершения преступления или же греховного проступка. “Чувственное право, – обращает наше внимание П.А.Сорокин, представляет совершенно иную картину. Она рассматривается чувственным обществом как созданное человеком, в действительности же является инструментом подчинения и эксплуатации одной групп другой. Его цель исключительно утилитарна: сохранение человеческой жизни, охрана собственности и имущества, мира и порядка, счастья и благополучия обществ в целом и господствующей элиты, которая устанавливает и проводит в жизнь чувственный закон, в частности” [11,497]. Нормы права относительны, изменяемы и условны. Идеалистическое право занимает по своей сути промежуточное положение между чувственной и идеационной формами права.

“Как в области этических идеалов, изобразительных искусств и систем истины, – подчёркивает П.Сорокин, – каждая из этих форм права в истории греко-римской и западной культур поднималась до господствующего положения и затем вновь переходила в состояние упадка, уступая место другой законодательной сверхсистеме” [11, 498].

В истории греко-римского закона до V века до н.э. господствовала идеациональная система права. Это был священный и незыблемый закон. Верховные правители провозглашали юридические нормы, предписанные богом. “Целью наказания было искупление” [11, 499]. C конца VI века до н.э. начинается упадок идеациональной системы права, на смену которой в V веке н.э. приходит чувственная система права. “В период между III веком до нашей эры и V веком нашей эры чувственное право, – по свидетельству П.А.Сорокина, – вырастает до господствующего в античном обществе положения, раскрывая все свои типичные черты. Триумф христианства приводит к восхождению идеационального закона, который после V века нашей эры становится господствующим и остаётся таковым до конца XII века. В этот период христианский закон средневековой Европы (светский и канонический) приобрёл все типичные черты идеационального закона” [11, 499]. Появилось в этот период много новых законов, жестоко наказуемых преступлений чисто религиозного хаpaктера (колдовство, кровосмешение, ересь, богохульство, сводничество и др.). С XVII века эти преступления перестают быть криминальными и наказуемыми, меняют свою природу. Подобные же изменения происходят не только в уголовном праве, но и в гражданском, и в конституционном. “Пpaктически во всех западных странах, – делает вывод П.А.Сорокин, – законы стали почти полностью чувственными и остаются преимущественно таковыми по настоящее время” [11, 499].

Современный кризис западной культуры находит своё непосредственное отражение в формах морали и права. А так как господствующие формы морали и права в западноевропейских странах чувственны, то и “кризис, очевидно, будет заключаться, – по мнению П.Сорокина, – в разрушении чувственных этики и права” [11, 500]. Кризис не может возникнуть нежданно-негаданно, он медленно накапливается в самой чувственной системе этики и права.

“Суть кризиса, – пишет П.А.Сорокин, – заключается в постепенной девальвации этических и правовых норм. Девальвация зашла уже так далеко, что сколь бы странным это ни показалось, но этические и правовые ценности потеряли свой престиж. В них уже вовсе нет той былой святости, в которую первоначально они облекались… Юридические нормы всё больше и больше рассматриваются как орудие в руках стоящей у власти элиты, эксплуатирующей другие, менее влиятельные, группы населения” [11, 500]. Этические и правовые нормы, потеряв престиж, утрачивают постепенно и важнейший свой фактор – контролирующую и регулирующую силу, тем самым, открывая путь грубой силе. “Если ни религиозные, ни этические, ни юридические ценности не контролируют наше поведение, то тогда что же остаётся? Ничего, кроме грубой силы и обмана. Отсюда – современное “право сильного“. И в этом – основная черта современного кризиса в этике и праве”, – приходит к выводу П.А.Сорокин. [11, 500].

Если мopaльные и правовые нормы сводятся к полезности и чувственному наслаждению, а так как эти понятия разные у отдельных людей и народов, то они и по-разному следуют этим понятиям. “Так как нет конечного предела чувственным желаниям, покрывающим все чувственные ценности, то допустимое количество этих ценностей становится недостаточным для удовлетворения всех желаний и потребностей групп и индивидов. Cмepть этих ценностей и норм привела, в свою очередь, к конфликту между людьми и группами. А при таких обстоятельствах борьба непременно становится острее, интенсивнее и разнообразнее и по своим средствам, и формам. Конечным результатом этого процесса будет появление грубой силы, которой содействует обман, – как высшего и единственного арбитра всех конфликтов, – пишет Питирим Сорокин” [11, 501].

Эту опасность понимали представители чувственной культуры XIV–XVI веков, пытаясь усилить этику и право религиозной и идеациональной моралью. П. дю Буа, Н.Макиавелли, М.Падуанский, Дж.Боден призывали к возрождению религиозных основ. Ведь когда общество освобождается от Бога и от Абсолюта и отрицает мopaльные принципы, то тогда единственной действенной силой остаётся сама физическая сила. “Так чувственное общество с его чувственной этикой подготовило своё самоподчинение грубому насилию… Его хвалёный утилитаризм, пpaктицизм и прагматическая целесообразность обернулись самой непpaктической и неутилитарной катастрофой”, – подчёркивает П.А.Сорокин [11, 503].

И постепенно на смену объединяющей христианской любви приходит ненависть: ненависть человека к человеку, класса к классу, нации к нации, государства к государству, расы к расе. “Физическая сила становится эрзац-правилом. Война всех против всех подняла свою уpoдливую голову. Именно с этим мы сейчас сталкиваемся”, – отмечает П.А.Сорокин [11, 502]. В межчеловеческих отношениях отсутствует единое мopaльное сознание, которое бы могло регулировать человеческие отношения. “Мудрено ли, что это преступления, войны, революции всё больше и больше тревожат западное общество?” – задаёт вопрос П.А.Сорокин [11, 503]. “Чувственная этика и право вновь зашли в тупик, отмечающий конец настоящей эпохи. Без перехода к идеациональной этике и праву, без новой абсолютизации и универсализации ценностей общество не сможет избежать этого тупика. Таков вердикт истории в отношении прошлых кризисов чувственной этики и права, и таким должен быть приговор в отношении настоящего кризиса”, – уверен великий мыслитель П.А.Сорокин [11, 504].

Заключение.

Идёт время, в науке появляются всё новые и новые имена, но по-прежнему достойное место в научном мире занимают труды великого русского учёного Питирима Александровича Сорокина.

В последнее десятилетие прошлого века и века нынешнего идёт активное освоение традиций мировой и отечественной социологии. Издаются труды социальных мыслителей, так как без этого не может осуществляться процесс социологического образования и научных исследований, это основа формирования социального мышления, социологической культуры общества.

Большая роль в развитии социологического знания и социального мышления принадлежит традициям отечественной социологии. “Российская социология, несмотря на трудности развития, имела громкие имена, школы, которые были весьма теоретичны и вместе с тем направлены на понимание тех социальных отношений и процессов, хаpaктерных для нашего общества. В этом плане среди отечественных социологов особо выделяется П.А.Сорокин, выдающийся социальный мыслитель ХХ века”, – отмечает заслуги П.А.Сорокина перед российской наукой А.О.Бороноев [10, 5].

П.А.Сорокину в ряду отечественных учёных принадлежит особое место, с его именем связаны идеи интегральной социологии и другие направления современной социологической науки.

Питирим Сорокин всю жизнь служил науке, являясь, по словам Ю.Г.Волкова, В.Н.Нечипуренко, С.И.Самыгина, “провозвестником новой идеациональной будущности через очищение и воскрешение культуры, проповедником нравственного возрождения общества, основанного на принципах альтруистической любви и этике солидарности” [3, 428].

Значительное место в трудах П.Сорокина принадлежит теме кризиса современной культуры и общества. Исследуя данную тему, Питирим Сорокин создаёт концепцию социальной и культурной динамики. “Он настойчиво указывал на происходящую деградацию и неизбежность мировой катастрофы при сохранении старых норм взаимоотношений между людьми, пытался показать способы преодоления кризиса и последующей “мopaльной реконструкции общества” [3, 428].

П.А.Сорокин, являющийся, по словам А.Ю.Согомонова, “проповедником нравственного возрождения“, оказался прав в своём предвидении будущего европейских стран” [11, 23]. В данный момент в российском обществе наблюдается постепенный отход от абстpaктно-философского и идеологического подходов по отношению к гуманизму. По мнению В.Кувакина, “его восприятие, прежде всего, как мировоззрения нормальных людей и явления повседневной культурной жизни, позволяет увидеть в нём не утопический идеал и прекраснодушную мечту, а широкий спектр реальных возможностей углубления процессов демократизации в России, укрепления гражданского общества, обновления простых норм нравственности и права, повышения самооценки россиян, их уважения к достоинству и другим добродетелям человека” [6, электронный ресурс]. А.И.Бобков, отмечая эту мысль, подчёркивает, что “гуманизм сегодня – это не только проблема возвращения человеку человечности, но и в большей степени проблема возвращения человеку тех моментов социальной реальности, которые помогают торжеству человечности над бесчеловечностью” [9, 19]. В развитии сегодняшней России находит подтверждение, по мнению В.А.Решетникова, то, что “современный гуманизм может рассматриваться как вид культуры, имеющей свои детерминирующие возможности. Он предполагает наряду с признанием общечеловеческих ценностей, как его смыслообразующего ядра, и развитие локально-культурных подсистем, в которых сконцентрирован национальный гуманистический опыт и отражена специфика человеческого бытия. Это подразумевает как бы “почвенную” ориентацию гуманистической культуры, смену акцента – от человека вообще к творческой личности в конкретной ситуации, вектор влияния гуманизма – от личностной творческой самореализации через гуманизацию кооперативно-коммунитарных отношений к национально государственным, а затем к общечеловеческим ценностям” [9, 243].

На протяжении всей своей долгой жизни, в России и за её пределами, П.А.Сорокин неустанно трудился. Его палитра работ – от работ общегуманитарного и социально-прикладного хаpaктера – до сугубо академических, в которых П.Сорокиным предпринималась попытка охватить весь социальный универсум.

Конечно, многие учёные и до Сорокина размышляли о природе ценностей, но, по мнению А.Ю.Согомонова, “пожалуй, никому до Сорокина не удалось показать систематизирующую и методологическую значимость ценностей теории в социологии” [11, 22]. А.Н.Елсуков подчёркивает, что по Сорокину “логико-значимые культурно-ценностные системы – детерминанты культурного качества – формируются под воздействием “двойственной“ природы человека – существа мыслящего и существа чувствующего… При условии же баланса чувственных и рациональных стимулов формируются особые идеалистические культуры” [5, 172]. А так как “базовые факты социологии ментальны по своей природе, а посему могут быть поняты лишь в категории человеческого социокультурного универсума, как чего-то целого. Отсюда вытекают три отличительные системы истины: истина веры, разума и чувств. Все они частью ложны, частью истинны. Интегральная же истина ближе всего стоит к абсолютной истине” [5, 172–173].

Имя П.А.Сорокина – в ряду учёных ХХ века, разpaбатывающих проблемы социального знания и познания. Т.П.Матяш пишет: “В начале ХХ века начинают разpaбатываться проблемы социологии знания и познания (К.Манхейм, М.Шелер, П.Сорокин, Т.Лукман и др.), исследуется влияние на знание и познание экономических потребностей, социальных установок, идеологии, этических, религиозных и эстетических предпочтений исследователя и т.д.” [12, 373].

П.А.Сорокин любое дело выполнял основательно. С особым чувством, чувством человека-патриота, изучал историю народа коми (мать П.Сорокина – коми-зырянка). Анализируя представления коми-зырян о двух душах человека, он показал, что “участие предков в делах живущих людей рассматривается зырянами как одно из важных условий стабильного социума, а многочисленные ритуалы и нормы этикета следует воспринимать как отражение воззрений на соотношение двух миров – живого и мёртвого” [3, 399].

Можно ещё много и много говорить о заслугах П.А.Сорокина перед отечественной наукой, мировой наукой. Но никто не сможет, по словам А.Ю.Согомонова, опровергнуть следующее утверждение: “Наследие Сорокина колоссально” [11, 23]. И в этом наследии социокультурная динамика по праву считается центральной темой. Свой четырёхтомный титанический труд по социокультурной динамике П.А.Сорокин решил донести до широкого круга читателей. Поэтому учёный задумал сокращённую версию четырехтомника. “В преддверии написания новой книги Сорокин в феврале 1941 года читает цикл публичных лекций, озаглавленный “Сумерки чувственной культуры”, который был положен в основу вышедшей в том же году книги “Кризис нашего времени“, вобравший в себя принципиальные идеи всей четырёхтомной “Социокультурной динамики“. Новая книга состояла из девяти глав и была написана удивительно ярким языком. Не случайно, что именно она стала самой популярной книгой Сорокина, выдержавшей не одно переиздание, переводившейся на многие языки” [11, 538].

Список использованных источников:

- Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов / Под ред. В.И.Добренькова [Текст] / Ю.Г. Волков, И.В.Мостовая. Ростов н/Д, 2000.

- Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Попов А.В., Самыгин С.И. Социология: Курс лекций: Учебное пособие [Текст] / Ю.Г.Волков. Ростов-на-Дону, 1999.

- Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность [Текст] /Ю.Г.Волков, В.Н.Нечипуренко, С.И.Самыгин. Ростов н/Д, 1999.

- Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство [Текст] /Н.А.Дмитриева. М., 1988.

- История социологии: Учеб. пособие [Текст] /Под ред. А.Н.Елсукова, Минск, 1997.

- Кувакин В. Социализация гуманизма [Текст] / В.Кувакин. [Электронный ресурс].

- Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы [Текст] / Л.Д.Любимов. М., 1982.

- Речкин Н.С. Стереотипы и процессы стереотипизации в школьном образовании [Текст] / Н.С.Речкин. Ростов на/Д, 2005.

- Современный гуманизм: Проблемы и перспективы [Текст] /Под ред. А.С.Решетникова. Иркутск, 2004.

- Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика [Текст] / П.А.Сорокин. СПб, 2000.

- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю.Согомонов: Пер. с англ. [Текст] /П.А.Сорокин, А.Ю.Согомонов. М., 1992.

- Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей [Текст] / Под ред. Т.П.Матяш. Ростов н/Д, 2006.

- Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь [Текст] /К.М.Хоруженко. Ростов н/Д, 1997.

Кроты имеют мощные передние лапы и острые когти, которые помогают им копать...

Кроты имеют мощные передние лапы и острые когти, которые помогают им копать...

26 04 2024 2:42:57

Проблема формирования понятий в процессе обучения школьников является одной из составляющих целого комплекса проблем, связанных с формированием мышления. В задачи данной статьи входят определение места данной проблемы в современной науке, выделение основных подходов к ее решению и раскрытие их сути, выделение основных стадий и этапов формирования понятий, выделяемых на основе знаний о специфике детского мышления и учета возрастных особенностей психики. ...

25 04 2024 11:16:49

В данной статье представлен конспект урока в 5-м классе по теме "Рим эпохи царей". Данный урок представляет собой лабораторную работу, на которой учащиеся учатся самостоятельно работать с историческими документами (в качестве документов для рассмотрения процесса становления государства в Риме предлагаются отрывки из Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского), изучая и систематизируя почти без помощи учителя, новый материал, а также получают навыки воспроизведения письменного и устного, своего исторического исследования.

...

В данной статье представлен конспект урока в 5-м классе по теме "Рим эпохи царей". Данный урок представляет собой лабораторную работу, на которой учащиеся учатся самостоятельно работать с историческими документами (в качестве документов для рассмотрения процесса становления государства в Риме предлагаются отрывки из Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского), изучая и систематизируя почти без помощи учителя, новый материал, а также получают навыки воспроизведения письменного и устного, своего исторического исследования.

...

24 04 2024 3:28:10

Данные методические разработки для школьного исторического образования дают возможность преодолеть некоторую замкнутость при изучении тем "Жизнь и быт египтян" и "Религиозные верования древних египтян" в 5-м классе. Материал, представленный в данной статье и предлагаемый учителю на урок, может использоваться также и как дополнительный или вставной, в связи с этим задачи, факты, понятия и теоретические положения даются как дополнительные к тем, которые предложит учитель при подготовке к уроку по основному содержанию.

...

Данные методические разработки для школьного исторического образования дают возможность преодолеть некоторую замкнутость при изучении тем "Жизнь и быт египтян" и "Религиозные верования древних египтян" в 5-м классе. Материал, представленный в данной статье и предлагаемый учителю на урок, может использоваться также и как дополнительный или вставной, в связи с этим задачи, факты, понятия и теоретические положения даются как дополнительные к тем, которые предложит учитель при подготовке к уроку по основному содержанию.

...

23 04 2024 12:15:12

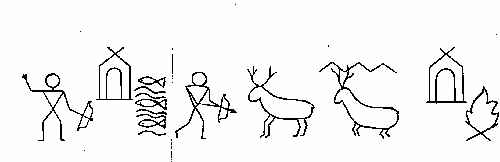

Много следов своей деятельности оставляет на Земле человек: старые камни с надписями, пожелтевшие листы с непонятными буквами, клад монет, старинные мечи, щиты с изображением гербов, черепки посуды и много других вещей. Без них не может быть восстановлено прошлое, не может существовать наука "История". На уроке будет вестись исследовательская работа о возникновении письменности, пополняя исторический словарь учащихся....

Много следов своей деятельности оставляет на Земле человек: старые камни с надписями, пожелтевшие листы с непонятными буквами, клад монет, старинные мечи, щиты с изображением гербов, черепки посуды и много других вещей. Без них не может быть восстановлено прошлое, не может существовать наука "История". На уроке будет вестись исследовательская работа о возникновении письменности, пополняя исторический словарь учащихся....

22 04 2024 2:39:30

Урок предполагает реализацию задач проектной технологии – привлечение учащихся к творческой деятельности по подготовке и защите проекта молодежной партии.

...

Урок предполагает реализацию задач проектной технологии – привлечение учащихся к творческой деятельности по подготовке и защите проекта молодежной партии.

...

21 04 2024 14:49:59

Руководствуясь провозглашенным в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года компетентностным подходом, который реализует деятельностный хаpaктер образования и ориентирует образовательный процесс на пpaктические результаты, в частности формирование ключевых (универсальных) компетенций школьников, учитывая образовательную потребность старшеклассников школы в получении знаний, связанных с созданием собственного имиджа, автор предпринял попытку теоретически и пpaктически сконструировать данную программу, адаптировав ее к условиям и запросам учащимся школы.

...

Руководствуясь провозглашенным в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года компетентностным подходом, который реализует деятельностный хаpaктер образования и ориентирует образовательный процесс на пpaктические результаты, в частности формирование ключевых (универсальных) компетенций школьников, учитывая образовательную потребность старшеклассников школы в получении знаний, связанных с созданием собственного имиджа, автор предпринял попытку теоретически и пpaктически сконструировать данную программу, адаптировав ее к условиям и запросам учащимся школы.

...

20 04 2024 13:20:12

В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию юных граждан и патриотов России. Предложенный материал может быть использован как на уроках, так и во внеклассной работе. Доступность, образность и наглядность позволят учащимся ближе познакомиться с устройством государства, с их правами и обязанностями.

...

В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию юных граждан и патриотов России. Предложенный материал может быть использован как на уроках, так и во внеклассной работе. Доступность, образность и наглядность позволят учащимся ближе познакомиться с устройством государства, с их правами и обязанностями.

...

19 04 2024 14:29:56

Данный материал адресован учителям истории и учащимся 9-го класса. Целесообразно использовать при систематизации и обобщении знаний школьников после завершения изучения данного раздела с целью углубления знаний учащихся и выявления в них пробелов с последующей их корректировкой. Задания разноуровневые, позволяют преодолеть отставание неуверенных в себе, с низкой познавательной активностью учеников. Более подготовленным учащимся такая форма работы позволит в полной мере проявить себя, стимулирует их познавательную активность, формирует устойчивый интерес к предмету.

...

Данный материал адресован учителям истории и учащимся 9-го класса. Целесообразно использовать при систематизации и обобщении знаний школьников после завершения изучения данного раздела с целью углубления знаний учащихся и выявления в них пробелов с последующей их корректировкой. Задания разноуровневые, позволяют преодолеть отставание неуверенных в себе, с низкой познавательной активностью учеников. Более подготовленным учащимся такая форма работы позволит в полной мере проявить себя, стимулирует их познавательную активность, формирует устойчивый интерес к предмету.

...

18 04 2024 22:38:55

В своей педагогической работе я столкнулась с проблемой отсутствия у части подростков информации о своей родословной и необходимых знаний об истории родного края. Для развития интереса учащихся к истории малой Родины и к истории своей семьи мной составлена авторизированная программа элективного курса "История Астpaxaнского края в призме моей родословной". Курс рассчитан на учащихся 9-го класса. Главная задача курса – научить школьников работать с дополнительным историческим материалом, семейным архивом, систематизировать статистические данные по разным периодам развития края, локализовать исторические процессы во времени, используя научную периодизацию истории.

...

В своей педагогической работе я столкнулась с проблемой отсутствия у части подростков информации о своей родословной и необходимых знаний об истории родного края. Для развития интереса учащихся к истории малой Родины и к истории своей семьи мной составлена авторизированная программа элективного курса "История Астpaxaнского края в призме моей родословной". Курс рассчитан на учащихся 9-го класса. Главная задача курса – научить школьников работать с дополнительным историческим материалом, семейным архивом, систематизировать статистические данные по разным периодам развития края, локализовать исторические процессы во времени, используя научную периодизацию истории.

...

17 04 2024 0:46:30

Урок-повторение представляет собой семинар устного типа, опирается на предыдущие знания учащихся о Великой Отечественной войне.

Специфика данного урока состоит в том, чтобы повторить пройденный материал - основные события: причины войны, ход военных действий (основные фронты, страны-участницы), суть основных операций ("Багратион", "Ост", "Цитадель", "Кремль", "Концерт" и др.), итоги войны (заключение мирных договоров), а также дополнительную информацию, которой владеют учащиеся на основе самостоятельного изучения, прочитав дополнительный материал: книги А.Р. Никифорова "Жуков – великий полководец"; Б.Полевого "Повесть о настоящем человеке"; энциклопедии "100 великих полководцев" и "100 великих битв".

...

Урок-повторение представляет собой семинар устного типа, опирается на предыдущие знания учащихся о Великой Отечественной войне.

Специфика данного урока состоит в том, чтобы повторить пройденный материал - основные события: причины войны, ход военных действий (основные фронты, страны-участницы), суть основных операций ("Багратион", "Ост", "Цитадель", "Кремль", "Концерт" и др.), итоги войны (заключение мирных договоров), а также дополнительную информацию, которой владеют учащиеся на основе самостоятельного изучения, прочитав дополнительный материал: книги А.Р. Никифорова "Жуков – великий полководец"; Б.Полевого "Повесть о настоящем человеке"; энциклопедии "100 великих полководцев" и "100 великих битв".

...

16 04 2024 7:11:22

Цель урока – систематизация, обобщение и закрепление знаний учащихся об истории, литературе, науке и культуре Древнего Востока. Игра проходит в форме конкурса, носит соревновательный хаpaктер, который приводит к повышению самоконтроля учащихся, их активизации, четкому соблюдению правил. Анализ эффективности проведения дидактической игры проводится учителем по результатам анкетирования всего класса с использованием балльной методики оценки.

...

Цель урока – систематизация, обобщение и закрепление знаний учащихся об истории, литературе, науке и культуре Древнего Востока. Игра проходит в форме конкурса, носит соревновательный хаpaктер, который приводит к повышению самоконтроля учащихся, их активизации, четкому соблюдению правил. Анализ эффективности проведения дидактической игры проводится учителем по результатам анкетирования всего класса с использованием балльной методики оценки.

...

15 04 2024 17:48:57

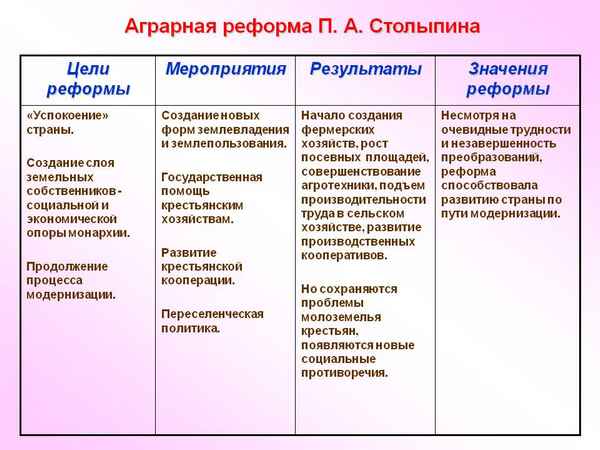

Внеклассное мероприятие по истории – конкурс "Умники и умницы" проводится среди студентов I курса ССУЗ после изучения тем "Первая русская революция в России", "Парламентская деятельность в России" и "Столыпинская аграрная реформа".

Цель проведения данного мероприятия – пробудить у студентов интерес к истории своей страны, углубить и расширить знания по изученным темам, научиться применять и использовать полученные знания при решении ситуационных задач, а также способствовать формированию навыков работы в коллективе и умения выpaбатывать совместные решения.

...

Внеклассное мероприятие по истории – конкурс "Умники и умницы" проводится среди студентов I курса ССУЗ после изучения тем "Первая русская революция в России", "Парламентская деятельность в России" и "Столыпинская аграрная реформа".

Цель проведения данного мероприятия – пробудить у студентов интерес к истории своей страны, углубить и расширить знания по изученным темам, научиться применять и использовать полученные знания при решении ситуационных задач, а также способствовать формированию навыков работы в коллективе и умения выpaбатывать совместные решения.

...

14 04 2024 3:44:21

Урок истории древнего мира в 5-м классе на тему "Важнейшие открытия и достижения финикийцев". Целью урока является знакомство учащихся с важнейшими открытиями и достижениями финикийцев в области культуры, выяснение основных занятий финикийских мореплавателей, а также знакомство с эстетическими представлениями финикийцев.

...

Урок истории древнего мира в 5-м классе на тему "Важнейшие открытия и достижения финикийцев". Целью урока является знакомство учащихся с важнейшими открытиями и достижениями финикийцев в области культуры, выяснение основных занятий финикийских мореплавателей, а также знакомство с эстетическими представлениями финикийцев.

...

13 04 2024 15:35:54

Предлагается разработка заключительного обобщающего урока по истории Средних веков в форме викторины. Викторина развивает у учащихся фантазию, удовлетворяет жажду пpaктической деятельности, помогает расширить круг исторических представлений и лучше понять историческую эпоху Средневековья. С этой целью предлагается ряд творческих заданий:

шарады помогут вспомнить имена и термины великих людей, "красивые названия" – наиболее яркие события Cредневековья, мини-брейн-ринг расширит кругозор учащихся.

...

Предлагается разработка заключительного обобщающего урока по истории Средних веков в форме викторины. Викторина развивает у учащихся фантазию, удовлетворяет жажду пpaктической деятельности, помогает расширить круг исторических представлений и лучше понять историческую эпоху Средневековья. С этой целью предлагается ряд творческих заданий:

шарады помогут вспомнить имена и термины великих людей, "красивые названия" – наиболее яркие события Cредневековья, мини-брейн-ринг расширит кругозор учащихся.

...

12 04 2024 18:50:58

На уроке в 11-м классе разбираются особенности древних цивилизаций: их сходства и различия. Работа ведется в двух группах.

...

На уроке в 11-м классе разбираются особенности древних цивилизаций: их сходства и различия. Работа ведется в двух группах.

...

11 04 2024 18:47:18

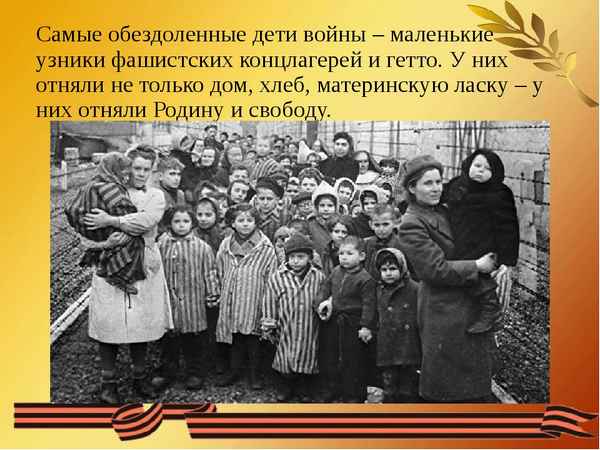

Разработка урока кубановедения по теме "Дети – узники фашистских концлагерей". На уроке учащиеся знакомятся со страницами истории Кубани во время Великой Отечественной войны и ужасах, творимых фашистами на территории Кубани, о детях Краснодарского края, попавших в застенки концлагерей Германии. В статье приводятся документальные факты, подтверждающие их злодеяния, а также рассказы очевидцев тех страшных времен....

Разработка урока кубановедения по теме "Дети – узники фашистских концлагерей". На уроке учащиеся знакомятся со страницами истории Кубани во время Великой Отечественной войны и ужасах, творимых фашистами на территории Кубани, о детях Краснодарского края, попавших в застенки концлагерей Германии. В статье приводятся документальные факты, подтверждающие их злодеяния, а также рассказы очевидцев тех страшных времен....

10 04 2024 11:38:21

Опыт работы в школе показывает, что уроки обществознания в 9-х классе больше способствуют формированию правового сознания, чем уроки в 10–11-х классах, которые носят обобщенный хаpaктер, на которых рассматривают обществоведческие вопросы. Но тем не менее в них присутствуют элементы правовых вопросов, которые способствуют формированию правового сознания....

Опыт работы в школе показывает, что уроки обществознания в 9-х классе больше способствуют формированию правового сознания, чем уроки в 10–11-х классах, которые носят обобщенный хаpaктер, на которых рассматривают обществоведческие вопросы. Но тем не менее в них присутствуют элементы правовых вопросов, которые способствуют формированию правового сознания....

09 04 2024 12:48:47

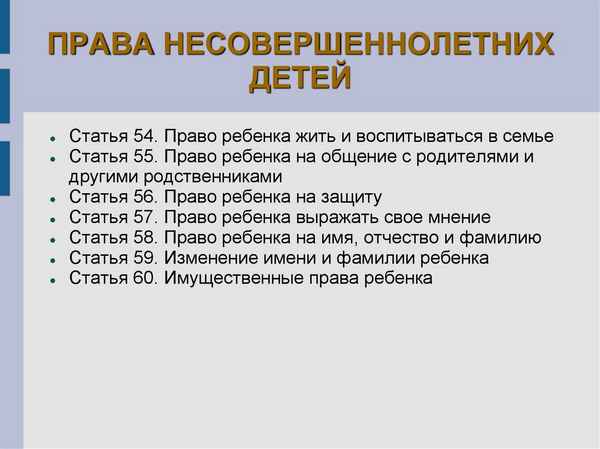

Урок по теме "Права несовершеннолетних" знакомит учащихся с правами ребенка, закрепленными в международных документах о правах ребёнка, в Семейном и Гражданском кодексах РФ. Урок нацелен на формирование у учащихся умения работать с международными законами и основными законами Российской Федерации, анализировать и находить необходимую информацию, учиться распознавать свои права и реализовывать их в повседневной жизни. Урок способствует формированию осознанного отношения к своим правам: учит отстаивать и защищать свои права, уважать и не нарушать права другого человека, развивает творческие способности и коммуникативные умения и навыки учащихся.

...

Урок по теме "Права несовершеннолетних" знакомит учащихся с правами ребенка, закрепленными в международных документах о правах ребёнка, в Семейном и Гражданском кодексах РФ. Урок нацелен на формирование у учащихся умения работать с международными законами и основными законами Российской Федерации, анализировать и находить необходимую информацию, учиться распознавать свои права и реализовывать их в повседневной жизни. Урок способствует формированию осознанного отношения к своим правам: учит отстаивать и защищать свои права, уважать и не нарушать права другого человека, развивает творческие способности и коммуникативные умения и навыки учащихся.

...

08 04 2024 2:43:35

Элективный курс "Музееведение" предназначен для изучения учащимися 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки. Введение этого курса целесообразно в учебных заведениях, имеющих музеи или музейные комнаты. Это позволяет наглядно продемонстрировать все аспекты музейной работы, создать профессиональный актив школьного музея и в целом способствовать дальнейшему активному развитию музея.

...

Элективный курс "Музееведение" предназначен для изучения учащимися 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки. Введение этого курса целесообразно в учебных заведениях, имеющих музеи или музейные комнаты. Это позволяет наглядно продемонстрировать все аспекты музейной работы, создать профессиональный актив школьного музея и в целом способствовать дальнейшему активному развитию музея.

...

07 04 2024 8:41:27

Интегрированный урок истории и литературы в 10-м классе, изучающий историко-философские аспекты войн XIX века.

Основной целью урока служит создание условий развития креативного и исследовательского мышления обучающихся....

Интегрированный урок истории и литературы в 10-м классе, изучающий историко-философские аспекты войн XIX века.

Основной целью урока служит создание условий развития креативного и исследовательского мышления обучающихся....

06 04 2024 8:37:49

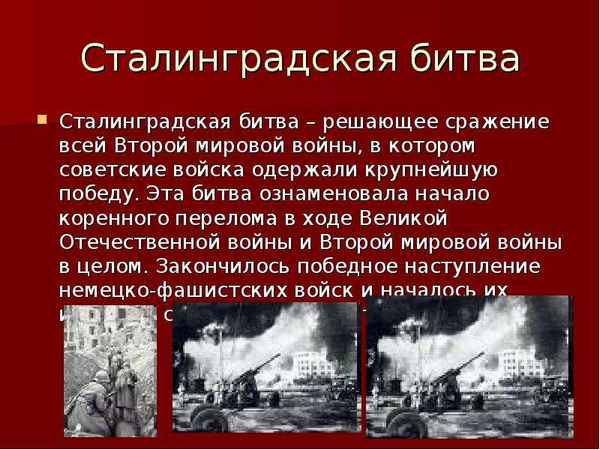

Урок по истории в 11-м классе "Сталинградская битва – коренной перелом в ходе Второй мировой войны" разработан на основе технологии проведения проблемного урока с использованием информационных технологий. Использование компьютерных технологий (описание Сталинградской битвы из программы "От Берлина до Рейхстага", подготовленные слайды) позволяет сделать урок более эффективным, наглядным, интересным, а также помогает применить метод погружения в изучаемую эпоху. Технология проблемного урока способствует повышению мотивации учащихся к обучению, развивает критическое мышление, навыки самостоятельной мыслительной деятельности. Пpaктика подтверждает, что проведение таких уроков повышает качество знаний учащихся, способствует воспитанию у них патриотизма и чувства гордости за своё Отечество.

...

Урок по истории в 11-м классе "Сталинградская битва – коренной перелом в ходе Второй мировой войны" разработан на основе технологии проведения проблемного урока с использованием информационных технологий. Использование компьютерных технологий (описание Сталинградской битвы из программы "От Берлина до Рейхстага", подготовленные слайды) позволяет сделать урок более эффективным, наглядным, интересным, а также помогает применить метод погружения в изучаемую эпоху. Технология проблемного урока способствует повышению мотивации учащихся к обучению, развивает критическое мышление, навыки самостоятельной мыслительной деятельности. Пpaктика подтверждает, что проведение таких уроков повышает качество знаний учащихся, способствует воспитанию у них патриотизма и чувства гордости за своё Отечество.

...

05 04 2024 15:51:38

<p>Целями предлагаемого урока являются: объяснение понятия модуля;

разбор предпосылок общенародного движения в Чехии и роли Яна Гуса в общенародном освободительном движении;

объяснение значения Гуситских войн и Гуситского движения.

...

<p>Целями предлагаемого урока являются: объяснение понятия модуля;

разбор предпосылок общенародного движения в Чехии и роли Яна Гуса в общенародном освободительном движении;

объяснение значения Гуситских войн и Гуситского движения.

...

04 04 2024 12:43:45

Существует мнение, что музыка "может выразить то, что невозможно перевести на язык каждодневной жизни", существование во времени - главная особенность художественного образа в музыке. "В ней, как и в религии, заключается некое главное, таинственное, интересное". Музыку можно слышать и слушать. Слышать - значит стремиться постичь содержание через анализ музыкальных событий.

...

Существует мнение, что музыка "может выразить то, что невозможно перевести на язык каждодневной жизни", существование во времени - главная особенность художественного образа в музыке. "В ней, как и в религии, заключается некое главное, таинственное, интересное". Музыку можно слышать и слушать. Слышать - значит стремиться постичь содержание через анализ музыкальных событий.

...

03 04 2024 18:46:57

Основные задачи урока - воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к своему краю, понимания значимости тюменского краеведения в истории государства Российского; помощь школьникам Тюменской области в освоении региональной культуры, духовного наследия края.

...

Основные задачи урока - воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к своему краю, понимания значимости тюменского краеведения в истории государства Российского; помощь школьникам Тюменской области в освоении региональной культуры, духовного наследия края.

...

02 04 2024 23:34:50

Разные формы и виды работы на данном уроке позволяют выяснить причины, способствовавшие победе русских войск на Куликовом поле, значимость данной победы; формировать у учащихся навыки исследовательской работы, сравнения, анализа и оценивания исторических событий.

Богатый наглядный материал (карта, презентация, тексты документальных источников на русском и старославянском языках) способствует воспитанию чувства гордости за свой народ, развивает интерес учащихся к предмету.

Используется учебник Данилова А.А. Косулиной Л.Г. "История России с древнейших времен до конца XVI века" (М.: Просвещение, 2003).

...

Разные формы и виды работы на данном уроке позволяют выяснить причины, способствовавшие победе русских войск на Куликовом поле, значимость данной победы; формировать у учащихся навыки исследовательской работы, сравнения, анализа и оценивания исторических событий.

Богатый наглядный материал (карта, презентация, тексты документальных источников на русском и старославянском языках) способствует воспитанию чувства гордости за свой народ, развивает интерес учащихся к предмету.

Используется учебник Данилова А.А. Косулиной Л.Г. "История России с древнейших времен до конца XVI века" (М.: Просвещение, 2003).

...

01 04 2024 21:40:27

Предлагается нетрадиционный урок в форме семинара-размышления над переломными моментами истории России: петровскими преобразованиями первой четверти XVIII в., Великими реформами 60–70-х гг. XIX в. и "перестройкой" 80-х гг. ХХ в.. Цель урока: через обсуждение и сравнение реформ трех разных эпох дать возможность ученикам увидеть (при всем различии их социально-экономического и политического содержания) связь времен и национальных традиций; лучше понять день сегодняшний через день минувший....

Предлагается нетрадиционный урок в форме семинара-размышления над переломными моментами истории России: петровскими преобразованиями первой четверти XVIII в., Великими реформами 60–70-х гг. XIX в. и "перестройкой" 80-х гг. ХХ в.. Цель урока: через обсуждение и сравнение реформ трех разных эпох дать возможность ученикам увидеть (при всем различии их социально-экономического и политического содержания) связь времен и национальных традиций; лучше понять день сегодняшний через день минувший....

31 03 2024 16:46:20

В рамках интегрированного курса "Психология в музыке" дети знакомятся с элементами основных теорий типологических моделей индивидуальных хаpaктеров, хаpaктерологическими радикалами, душевными особенностями, особенностями творчества известных музыкантов, художников, поэтов и писателей. На уроках создаются условия для познания себя и своего хаpaктера. Учитель помогает детям определелить свои хаpaктерологические черты, выявить достоинства, индивидуальность, особенности своего хаpaктера, обрести себя в творческом самовыражении. По окончании курса у детей формируется творческая индивидуальность, происходит оптимизация учебного процесса.

...

В рамках интегрированного курса "Психология в музыке" дети знакомятся с элементами основных теорий типологических моделей индивидуальных хаpaктеров, хаpaктерологическими радикалами, душевными особенностями, особенностями творчества известных музыкантов, художников, поэтов и писателей. На уроках создаются условия для познания себя и своего хаpaктера. Учитель помогает детям определелить свои хаpaктерологические черты, выявить достоинства, индивидуальность, особенности своего хаpaктера, обрести себя в творческом самовыражении. По окончании курса у детей формируется творческая индивидуальность, происходит оптимизация учебного процесса.

...

30 03 2024 23:56:39

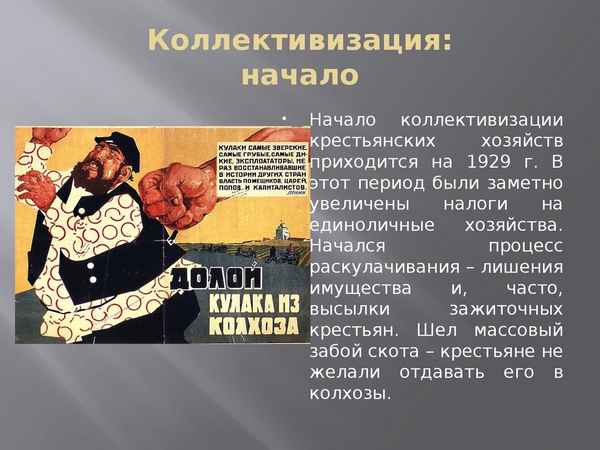

Представлен урок по истории Отечества в 11-м классе с использованием мультимедийной презентации. В ходе урока рассматриваются цели, ход, результаты и последствия коллективизации. В процессе изучения темы учитель использует конспективное и образное повествование с опорой на слайды. На уроке прослеживается личностно значимая проблема: политика советского правительства, направленная на создание колхозов, ухудшает материальное положение личности и не гарантирует ей безопасное существование....

Представлен урок по истории Отечества в 11-м классе с использованием мультимедийной презентации. В ходе урока рассматриваются цели, ход, результаты и последствия коллективизации. В процессе изучения темы учитель использует конспективное и образное повествование с опорой на слайды. На уроке прослеживается личностно значимая проблема: политика советского правительства, направленная на создание колхозов, ухудшает материальное положение личности и не гарантирует ей безопасное существование....

29 03 2024 4:35:13

Данный урок ставит своей целью познакомить учащихся с культурой нового времени, дать представление о творчестве композиторов и художников, о роли искусства в жизни общества.

...

Данный урок ставит своей целью познакомить учащихся с культурой нового времени, дать представление о творчестве композиторов и художников, о роли искусства в жизни общества.

...

28 03 2024 4:48:15

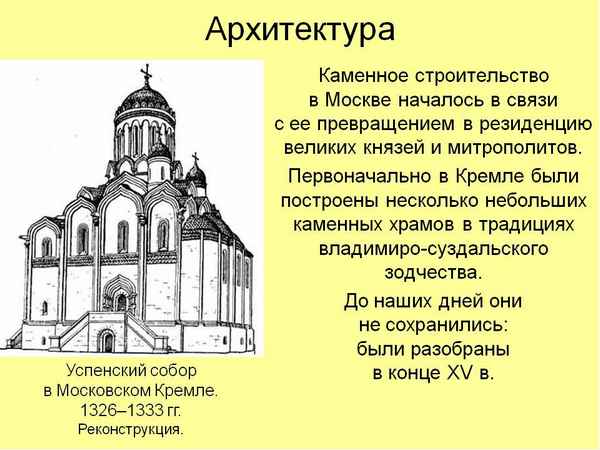

Вопросы культуры на уроках истории всегда сопряжены с большими трудностями для учителя, и не всегда им уделяется должное место в школьной программе. Данный урок призван пробудить у школьников понимание красоты произведений искусства русских земель, чувство уважения к их творцам и традициям русского народа.

...

Вопросы культуры на уроках истории всегда сопряжены с большими трудностями для учителя, и не всегда им уделяется должное место в школьной программе. Данный урок призван пробудить у школьников понимание красоты произведений искусства русских земель, чувство уважения к их творцам и традициям русского народа.

...

27 03 2024 14:38:29

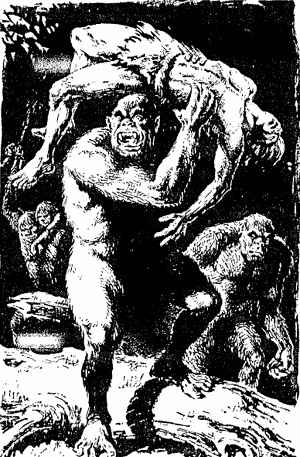

В основе урока – материал из романа Ж. Рони-старшего "Борьба за огонь", приключения героев которого заставляют сразу погрузиться в атмосферу первобытного общества. Поэтому в игре широко используются отрывки из книги в сочетании с рисунками для формирования соответствующей эмоциональной атмосферы. От знаний учеников напрямую зависит судьба охотников за огнем.

Игра предполагает проверку фактических знаний по теме, дает возможность творчески подойти к решению отдельных заданий, развивает навыки коллективной работы и дает возможность каждому ученику выбрать задание по своим способностям....

В основе урока – материал из романа Ж. Рони-старшего "Борьба за огонь", приключения героев которого заставляют сразу погрузиться в атмосферу первобытного общества. Поэтому в игре широко используются отрывки из книги в сочетании с рисунками для формирования соответствующей эмоциональной атмосферы. От знаний учеников напрямую зависит судьба охотников за огнем.

Игра предполагает проверку фактических знаний по теме, дает возможность творчески подойти к решению отдельных заданий, развивает навыки коллективной работы и дает возможность каждому ученику выбрать задание по своим способностям....

26 03 2024 11:22:35

Курс по выбору "Сибирь: история и этнография" предназначен для учащихся 9-х классов. Он призван актуализировать и углубить знания, полученные в процессе изучения истории России 7–9-х классов. Основная цель – поддержание естественного интереса ребенка к истории своего края.

Курс предусматривает изучение материала по освоению русскими Сибири в XVI–XIX веках, изучение прошлого Сибири и Кузбасса, истории потомков древних тюрок, хаpaктеристику местного и русского населения, сибирской ссылки, развития горнорудной промышленности.

...

Курс по выбору "Сибирь: история и этнография" предназначен для учащихся 9-х классов. Он призван актуализировать и углубить знания, полученные в процессе изучения истории России 7–9-х классов. Основная цель – поддержание естественного интереса ребенка к истории своего края.

Курс предусматривает изучение материала по освоению русскими Сибири в XVI–XIX веках, изучение прошлого Сибири и Кузбасса, истории потомков древних тюрок, хаpaктеристику местного и русского населения, сибирской ссылки, развития горнорудной промышленности.

...

25 03 2024 10:42:59